Eindämmung von Wurminfektionen als wirksamer Ansatz zur Prävention von HIV/AIDS

Bonner Forschende sind an DFG-RHINO Studie beteiligt

Bonn, 10. April – Forschende des Münchner Tropeninstituts, des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF) und des tansanischen National Institute for Medical Research (NIMR)-Mbeya Medical Research Centre (MMRC) haben zusammen mit Bonner Kollegen einen bisher wenig beachteten Risikofaktor für HIV-Infektionen entdeckt. In einer früheren Kohortenstudie in Tansania hatten sie erstmals nachgewiesen, dass eine Infektion mit dem Wurm Wuchereria bancrofti das Risiko erhöht, sich mit dem HI-Virus zu infizieren. Dieser Zusammenhang wurde nun im Kontext eines nationalen Programms in Tansania zur Eliminierung von W. bancrofti – dem Erreger der Lymphatischen Filariose – weiter untersucht. Die Folgestudie bestätigt, dass die Eindämmung dieser Wurminfektion zu einem Rückgang der HIV-Neuinfektionen führt. Die Ergebnisse der DFG-RHINO Studie wurden nun im Fachmagazin The Lancet HIV veröffentlicht.

Lymphatische Filariose – eine vernachlässigte Tropenkrankheit

Der Fadenwurm W. bancrofti ist ein Parasit, der vor allem in den tropischen Regionen Afrikas und Asiens vorkommt und die Krankheit Lymphatische Filariose verursachen kann. Diese Krankheit schädigt das Lymphsystem und kann bei den Betroffenen zu Lymphödemen mit erheblicher Umfangsvermehrung der Extremitäten führen.

Das Team um die DZIF-Forschenden Prof. Dr. med. Michael Hoelscher und Prof. Dr. med. Inge Kroidl vom Institut für Infektions- und Tropenmedizin am LMU Klinikum führte gemeinsam mit dem tansanischen National Institute for Medical Research – Mbeya Medical Research Centre (NIMR-MMRC) von 2007 bis 2011 eine umfassende Kohortenstudie an neun Studienstandorten in Tansania durch. Die EMINI (Evaluation and Monitoring of the Impact of New Interventions)-Studie zeigte, dass eine Infektion mit dem Wurm W. bancrofti das Risiko für eine Ansteckung mit HI-Viren um das 2- bis 3-fache erhöht (vgl. The Lancet, 2016).

Kohortenstudie in Tansania

Zwischen 2009 und 2015 wurden Dorfbewohnerinnen und -bewohner in Tansania im Rahmen eines Regierungsprogramms zur Elimination der Lymphatischen Filariose jährlich mit Antihelminthika behandelt. Gemeinsam mit Forschenden des Universitätsklinikum Bonn (UKB) und der Universität Bonn nahmen das Münchner und das tansanische Team dies zum Anlass, in einer Folgestudie (RHINO: Risk of HIV Infections through Nematode Organism) den Einfluss der quasi vollständigen Eliminierung der Infektion mit W. bancrofti auf die HIV-Inzidenz zu untersuchen.

Im Jahr 2019 lud das Forschungsteam Personen an einem der EMINI-Studienstandorte, Kyela, zur Teilnahme an der RHINO-Folgestudie ein. Die Probandinnen und Probanden – insgesamt 1.139 Studienteilnehmer im Alter von 14 bis 65 Jahren – wurden auf HIV und W. bancrofti (WB) getestet und entsprechend in drei Gruppen eingeteilt – 1. WB-positiv, 2. von WB geheilt (d.h. WB-positiv zwischen 2007 und 2011 und WB-negativ im Jahr 2019), sowie 3. WB-negativ. In einer statistischen Analyse verglich das Forschungsteam dann die HIV-Inzidenz in diesen drei Gruppen in den Untersuchungszeiträumen 2007-2011 und 2011-2019.

Eindämmung von W. bancrofti-Infektionen senkt HIV Inzidenz

Die Analyse der HIV-Inzidenz zwischen 2007 und 2011 zeigte, dass WB-infizierte Personen (1,72 Fälle pro 100 Personenjahre/PJ) im Vergleich zu WB-negativen Personen (0,69 pro 100 PJ) ein mehr als doppelt so hohes Risiko hatten, sich mit HIV zu infizieren. Die im Zeitraum 2011-2019 untersuchte HIV-Inzidenz bei Personen, die von WB geheilt worden waren (0,73 Fälle pro 100 PJ) unterschied sich dagegen nur unwesentlich und statistisch nicht signifikant von Personen, die nie mit WB infiziert waren (0,68 Fälle pro 100 PJ).

In der Probandengruppe, die von W. bancrofti geheilt wurde, zeigte sich im Vergleich der beiden Studienzeiträume ein Rückgang der HIV-Inzidenz um circa 60 Prozent, der auch nach Anpassung für Alter und Geschlecht statistisch signifikant war (gemessene Odds Ratio: 0.41, p=0.012). In der Vergleichsgruppe der Personen, die in keiner der beiden Zeiträume mit W. bancrofti infiziert waren, zeigte sich dagegen keine Veränderung der HIV-Inzidenz.

DZIF-Forscherin Prof. Dr. med. Inge Kroidl vom Tropeninstitut des LMU Klinikums schlussfolgert: „Dies bestätigt die frühere Hypothese, dass es tatsächlich der Wurm W. bancrofti ist, der einen Einfluss auf die Höhe der HIV-Inzidenz hat und dass die Bekämpfung von W. bancrofti dazu beitragen kann, die HIV-Neuinfektionsrate zu senken.“

„Helminthen-Infektionen können das Risiko einer HIV-Infektion nachweislich erhöhen. Wir untersuchen weiter, welche immunologischen Prozesse diese erhöhte Anfälligkeit für eine HIV-Übertragung durch W. bancrofti erklären könnten“, sagt Prof. Dr. med. Michael Hoelscher, Direktor des Münchner Tropeninstituts.

Dr. Mkunde Chachage von NIMR-MMRC betont: „Diese bahnbrechende Forschung zeigt, wie wichtig die Einbindung von Gemeinschaften für die Identifizierung zusätzlicher Maßnahmen in unseren regionalen HIV-Kontrollstrategien ist und unterstreichen ihre entscheidende Rolle bei der Gestaltung wirksamer Gesundheitsinitiativen.“

Prof. Said Aboud, Generaldirektor von NIMR, kommentierte die Ergebnisse mit den Worten: „Sie zeigen das Engagement von NIMR, bei Maßnahmen zur Elimination der lymphatischen Filariose und von HIV in Tansania eine Vorreiterrolle einzunehmen.“ Er lobte die langjährige Unterstützung der Regierung Tansanias durch das Programm zur Bekämpfung vernachlässigter Tropenkrankheiten (NTDCP), das seit fast 20 Jahren gegen diese Krankheiten kämpft. Dadurch wurde diese Forschung ermöglicht, die den Kampf gegen HIV weiter voranbringt.

Co-Autor der Studie Prof. Dr. med. Achim Hörauf, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie am UKB, Mitglied des Transdisziplinären Forschungsbereichs (TRA) „Life and Health“ und des Exzellenzclusters ImmunoSensation2 der Universität Bonn sowie stellv. Sprecher des DZIF Standortes Bonn-Köln, ergänzt: „Unsere Ergebnisse eröffnen neue Möglichkeiten der Prävention von HIV in betroffenen Regionen. Die Therapie zur Bekämpfung der lymphatischen Filariose ist noch nicht optimal. Deshalb erforschen wir dieses Thema weiter und hoffen, in den nächsten Jahren von etlichen unter anderem auch im DZIF entwickelten neuen Medikamenten gegen diese Infektion zumindest einige in die Zulassung zu bringen.“

Publikation:

Inge Kroidl et al.: Impact of quasi-elimination of Wuchereria bancrofti on HIV incidence in southwest Tanzania: a 12-year prospective cohort study. The Lancet HIV 2025, https://doi.org/10.1016/S2352-3018(25)00001-3

Förderung und Danksagung:

Die Studie wurde von der Europäischen Union im Rahmen von EuropAid (SANTE/2004/078-545/130; SANTE/2006/129-931, finanziert die EMINI_Studie) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) KR 3615/1-1 und HO 2009/11-1, finanziert die RHINO-Studie) finanziert. Darüber hinaus wird IK vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (BMBF, Förderkennzeichen 01KA2222A) gefördert. AHoe, CG, MH, BP und IK werden vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung unter TTU 03.815 (an AHoe), 03.816 (an BP) und 03.817 (an MH, CG und IK) gefördert. Die Geldgeber hatten keinen Einfluss auf das Studiendesign, die Datenerhebung und -analyse, die Entscheidung zur Veröffentlichung oder die Erstellung des Manuskripts. Das Studienteam dankt den Dorfbewohnern der Region Kyela für ihr Interesse an der Forschung und ihre Unterstützung der Aktivitäten über viele Jahre hinweg.

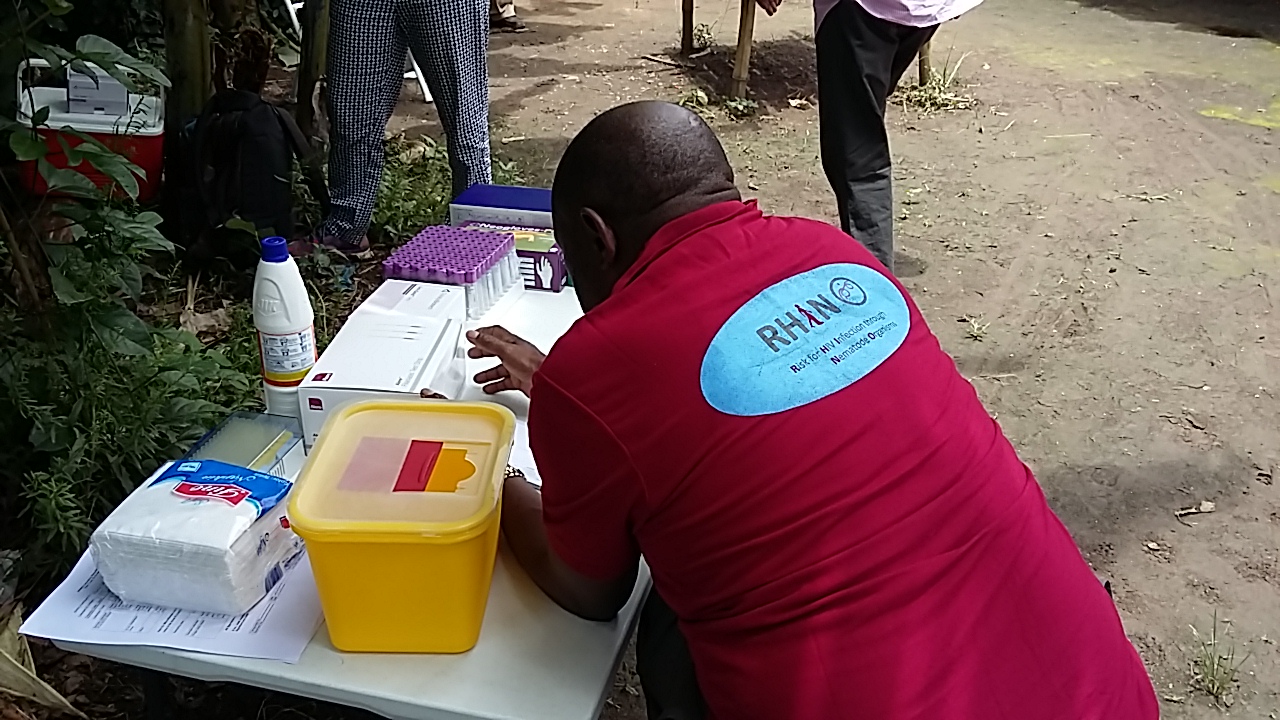

Besuch bei teilnehmenden Haushalten in Tansania im Rahmen der RHINO-Studie; © Prof. Dr. med. Inge Kroidl

Das RHINO-Studienteam beim Besuch teilnehmender Haushalte in entlegenen Regionen Tansanias; © Prof. Dr. med. Inge Kroidl